'여기가 미국이냐?' 한국인 73%가 거부하는 팁 문화, 왜 자꾸 밀어붙이나

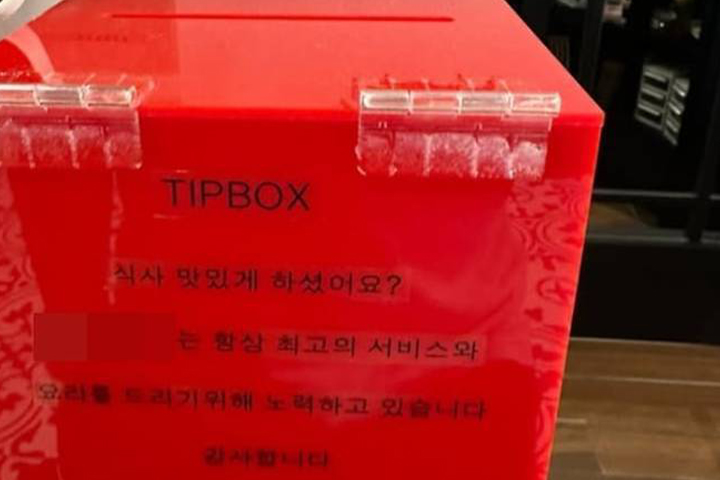

최근 서울 일부 식당에서 소비자에게 팁을 요구하는 듯한 모습이 포착되면서 '팁 논란'이 재점화되고 있다. 여의도의 한 식당은 계산대에 'TIPBOX'라는 상자를 비치하고 "식사 맛있게 하셨어요? 항상 최고의 서비스와 요리를 드리기 위해 노력하고 있습니다"라는 문구를 적어놓았다. 이를 목격한 소비자는 "여기 한국이다. 팁 문화 들여오지 마라"며 불쾌감을 표시했다.

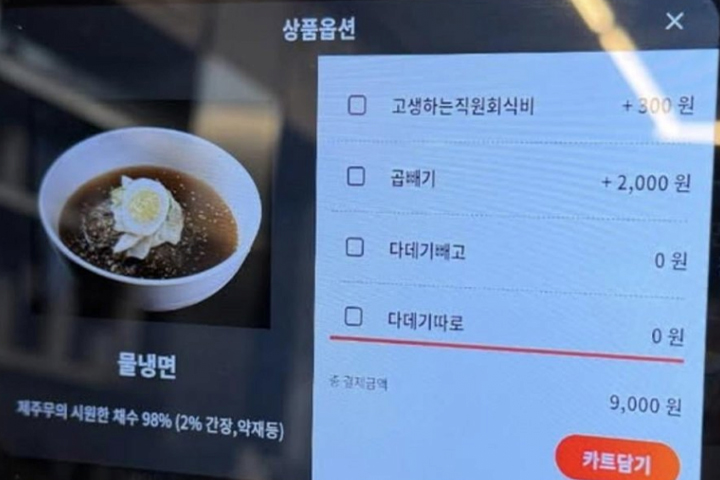

최근 서울 일부 식당에서 소비자에게 팁을 요구하는 듯한 모습이 포착되면서 '팁 논란'이 재점화되고 있다. 여의도의 한 식당은 계산대에 'TIPBOX'라는 상자를 비치하고 "식사 맛있게 하셨어요? 항상 최고의 서비스와 요리를 드리기 위해 노력하고 있습니다"라는 문구를 적어놓았다. 이를 목격한 소비자는 "여기 한국이다. 팁 문화 들여오지 마라"며 불쾌감을 표시했다.또 다른 사례로, 서울의 한 냉면집 키오스크 주문 화면에는 '고생하는 직원 회식비'라는 300원짜리 선택 옵션이 표시돼 있어 논란이 됐다. 이를 공유한 소비자는 "아무리 선택 옵션이라고 하지만 팁 문화 가져오려는 거 자체가 유쾌하지 않다"고 비판했다.

현행 식품위생법상 메뉴판에는 부가세와 봉사료가 모두 포함된 최종 가격을 표시해야 하며, 별도 봉사료를 강제로 요구하면 불법이다. 그러나 자율적 선택이라면 법적으로는 문제가 되지 않는다. 정지연 한국소비자연맹 사무총장은 "팁박스를 눈에 띄게 보이는 곳에 두는 것은 소비자에게 무언의 압력을 가하는 것"이라며 "소비자 입장에선 충분히 부담스럽고 강요로 느낄 수 있어 바람직하지 않다"고 지적했다.

식당이나 카페뿐 아니라 2023년에는 카카오모빌리티가 택시 호출 후 별점 5점을 준 경우 '감사 팁' 기능을 제공해 논란이 일었다. 회사 측은 "승객의 자율적 선택"이라고 해명했으나 소비자들의 비판을 피하지 못했다.

팁 문화는 중세시대 영국 귀족들의 과시욕에서 시작돼 미국 등 북미로 전파된 것으로 알려졌다. 특히 미국에서는 '팁 크레딧' 제도를 통해 최저임금 일부를 손님이 주는 팁으로 대체할 수 있어, 근로자의 부족한 인건비를 소비자가 보충하는 문화가 정착됐다. 다만 미국에서도 최근 과도한 팁 요구에 대한 반감이 커지고 있다.

한국인들의 팁 문화 반감은 상당히 강한 편이다. 2023년 SK커뮤니케이션즈 설문조사에 따르면 응답자의 73%가 한국 사회에 팁 문화가 도입되는 것에 반대한다고 답했다. 한승훈 인하대 교수는 이러한 현상을 한국의 집단주의 문화와 연관 지어 설명한다. "한국은 나보다 우리, 집단이 추구하는 가치를 중요시한다"며 "개인이 팁을 주고 싶어도 그 행위가 집단에 피해를 줄 수 있다는 점을 의식할 수밖에 없다"고 말했다.

또한 "팁을 주는 행위가 과시욕처럼 비칠 수 있다"며 "중국인들은 팁을 주면 오히려 무례하다고 생각하고, 일본 역시 팁에 거부감이 강한 나라로, 똑같은 집단주의 문화권에 속한다"고 덧붙였다.

허경옥 성신여대 교수는 "한국은 오랜 기간 팁보다는 더 얹어주는 '덤' 문화에 익숙했다"며 "오히려 돈을 더 내라고 하니 액수 자체보다 감정적 거부 반응이 심하게 나타난다"고 설명했다. 임명호 단국대 교수는 "최근 물가 상승으로 음식값이 많이 오른 점도 팁 문화에 더 반감을 가질 수밖에 없는 요인"이라고 분석했다.

당신이 관심 있을 만한 콘텐츠

BEST 머니이슈

- 4개월 만에 35억벌었다!! 주식, 순매도 1위종목..."충격"

- 로또 972회 번호 6자리 몽땅 공개, "오늘만" 무료니까 꼭 오늘 확인하세요.

- 로또 용지 찢지 마세요. 사람들이 모르는 3가지!!

- 비트코인'지고"이것"뜬다, '29억'벌어..충격!

- 서울 천호역 “국내 1위 아파트” 들어선다..충격!

- 코인 폭락에.. 투자자 몰리는 "이것" 상한가 포착해! 미리 투자..

- 한달만에 "37억" 터졌다?! 매수율 1위..."이종목" 당장사라!

- "관절, 연골" 통증 연골 99%재생, 병원 안가도돼... "충격"

- "빠진 치아" 더 이상 방치하지 마세요!!

- 120억 기부자 "150억 세금폭탄"에 울면서 한 말이..!